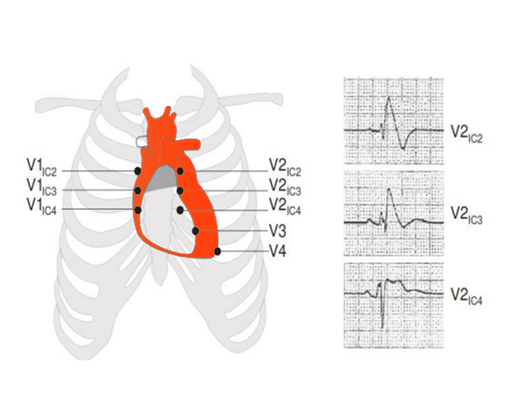

La Sindrome di Brugada è una malattia ereditaria che predispone allo sviluppo di aritmie cardiache maligne e, nella peggiore delle eventualità, alla morte improvvisa. Il cuore di chi ne è affetto è morfologicamente normale, tuttavia , le cellule presentano un “difetto elettrico” che, pur consentendo loro di lavorare in modo apparentemente normale, le espongono al rischio di sviluppare aritmie potenzialmente fatali. È importante sottolineare che le persone affette da questa malattia non hanno i sintomi tipici dei “cardiopatici” (dolori al petto, dispnea , ridotta tolleranza all’ esercizio fisico, ecc.), ma risultano nella stragrande maggioranza dei casi del tutto asintomatici . La categoria a rischio è invece rappresentata da coloro che presentano nel corso della loro vita una perdita di coscienza con rapido recupero dello stato di vigilanza non preceduta da sintomi (sincope cardiogena), un precedente arresto cardiaco rianimato, respiro agonico notturno, crisi morfeiche oppure una storia di familiarità per morte improvvisa, associati ad alterazioni elettrocardiografiche tipiche per pattern di Brugada tipo I.

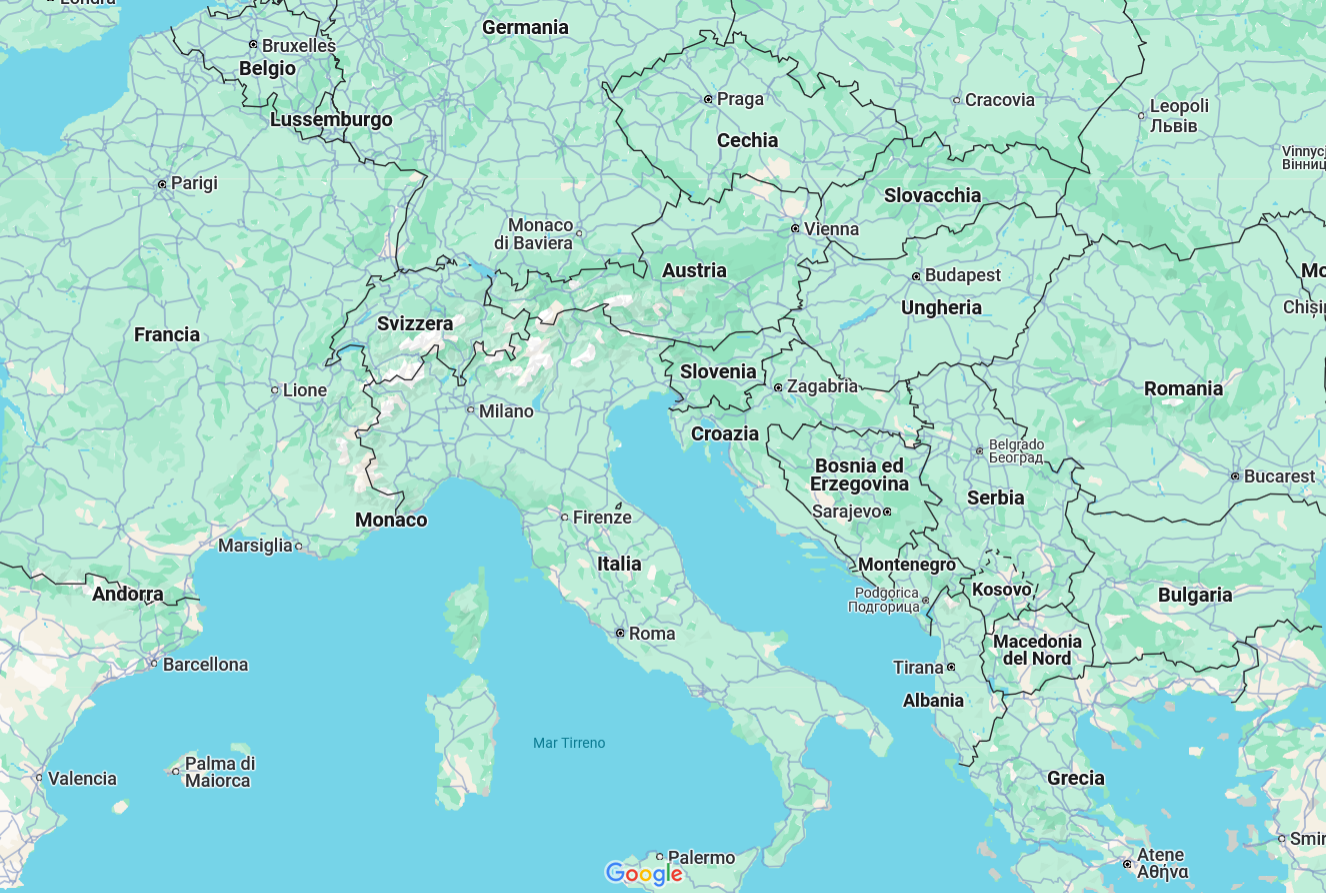

Abbiamo raccolto i riferimenti di diversi centri italiani e non specializzati nella terapia delle malattie aritmiche ereditarie. L’obiettivo è di aiutare i pazienti affetti da Sindrome di Brugada e le loro famiglie ad entrare in contatto con le strutture mediche specialistiche.

L’elenco non comprende tutti i Centri presenti in Italia e non, ma vuole rappresentare una guida per chi è alla ricerca di una struttura con esperienza in tale ambito a cui rivolgersi.

Universitair Ziekenhuis Brussel - UZ Brussel

Indirizzo: Avenue du Laerbeek, 101, 1090 Jette

Referente: Prof. Carlo De Asmundis

Telefono: +32 24776009

Email: hrmc@uzbrussel.be

Azienda Ospedaliera 'Spedali Civili' di Brescia

Indirizzo: Piazzale Spedali Civili, 1, 25123 Brescia BS

Telefono: 030 3996320

Email: protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

Ambulatorio di Cardiologia molecolare - Istituto Maugeri IRCCS Pavia

Indirizzo: Via Salvatore Maugeri, 10, 27100 Pavia PV

Referente: Prof.ssa Silvia G. Priori

Telefono: 0382 592055

Email: cardiologia.molecolare@icsmaugeri.it

Servizio di Elettrofisiologia ed elettrostimolazione

Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea

Indirizzo: Via di Grottarossa, 1035, 00189 Roma RM

Referente: Prof. Pietro Francia

Telefono: 06 33775979

Email: elettrofisiologia@ospedalesantandrea.it

Cardiologia U, Dipartimento Cardiovascolare e Toracico

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Ospedale Molinette

Indirizzo: Corso Bramante, 88, 10126 Torino TO

Referente: Dott.ssa Carla Giustetto

Telefono: 011 6335319; 011 6335419

UOSA Cardiologia Aritmologia Dipartimento Scienze Cardiovascolari e Toraciche

Università Cattolica del Sacro Cuore

Policlinico Gemelli Roma

Indirizzo: Policlinico Gemelli, 00168 Roma RM

Telefono: Segreteria 06 3015.4187

Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza

Cardiologia UTIC

S. Giovanni Rotondo

Indirizzo: Viale Cappuccini, sn, 71013 San Giovanni Rotondo FG

Telefono: 0882 410351

Email: cardiologia@operapadrepio.it

Centro Aritmie Genetiche

Istituto auxologico Italiano San Luca

Indirizzo: Piazzale Brescia, 20, 20149 Milano MI

Referente: Prof.ssa Lia Crotti

Telefono: 0255000.400

Email: centroaritmiegenetiche@auxologico.it

Ambulatorio di Aritmologia, Divisione di Cardiologia

ASST Settelaghi

Ospedale di Circolo-Varese

Indirizzo: Viale Luigi Borri, 57, 21100 Varese VA

Referente: Prof. Roberto de Ponti

Telefono: 0332 278367

Ambulatorio di Aritmologia

Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Indirizzo: Piazza OMS, 1, 24127 BG

Referente: Dott.ssa Paola Ferrari - Dott. Paolo de Filippo

Email: pferrari@asst-pg23.it

Ambulatorio di Aritmologia e controllo pacemaker e defibrillatori

Centro di Alta Specialità di Elettrofisiologia Clinica ed Elettrostimolazione

Centro Cardiotoracico S. Ambrogio

Indirizzo: Via Luigi Giuseppe Faravelli, 16, 20149 Milano MI

Telefono: 02 331271

Ambulatorio canalopatie/cardiomiopatie

Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco

Vascolari e Sanità Pubblica

Azienda Ospedaliera di Padova

Indirizzo: Via Nicolò Giustiniani, 2, 35128 Padova PD

Referente: Dott. Federico Migliore

Telefono: 049 8212321

Email: ambulatorio.cardiologia@aopd.veneto.it

Ambulatorio aritmie e centro per la terapia con dispositivi impiantabili

Policlinico S.Orsola-Malpighi

Indirizzo: Via Giuseppe Massarenti, 9, 40138 Bologna BO

Referente: Dott. Mauro Biffi

Telefono: 051 2143598

Email: pacemaker@aosp.bo.it

Servizio di Aritmologia

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Indirizzo: Largo Giovanni Alessandro Brambilla, 3, 50134 Firenze FI

Referente: Dott. Paolo Pieragnoli

Telefono: 055 7946116

UOC Cardiologia e Aritmologia

Dipartimento Cardiochirurgia

Cardiologia e Trapianto Cuore Polmone

IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Sede Palidoro

Indirizzo: Via della Torre di Palidoro, 00054 RM

Referente: Prof. Fabrizio Drago

Telefono: 06 68593354

Email: aritmologia@opbg.net

Ambulatorio Aritmologia Cardiologia Vanvitelli

UOSD Diagnostica Aritmologica

Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli

Indirizzo: Via Leonardo Bianchi, 80131 Napoli NA

Referente: Prof. Gerardo Nigro

Telefono: 081 706427

Email: gerardo.nigro@unicampania.it

UOSD Elettrofisiologia, studio e terapia delle aritmie

Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli

Indirizzo: Via Leonardo Bianchi, 80131 Napoli NA

Referente: Dott. Antonio D’Onofrio

Telefono: 0817062605 / 081 7062730 / 081 7065302

Email: antonio.donofrio@ospedalideicolli.it

Servizio di Elettrostimolazione e/o Elettrofisiologia

Policlinico universitario di Bari

Indirizzo: Piazza Giulio Cesare, 70124 Bari BA

Referente: Prof. Stefano Favale

Telefono: 0805592567 / 0805575720

Email: cardiologiauniv@policlinico.ba.it

Servizio di Elettrostimolazione e/o Elettrofisiologia

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

“G.Martino” di Messina

Indirizzo: Via Consolare Valeria, 1, 98124 Messina ME

Referente: Dott. Giuseppe Dattilo

Telefono: 090 2213531 / 090 2213061

Ambulatorio controllo pacemaker e Sala CESC

Ospedale Sandro Pertini

Indirizzo: Via dei Monti Tiburtini, 385, 00157 Roma RM

Referente: Dott. Antonello Castro

Telefono: 06 41433434

Email: telecardiologia@aslroma2.it